寒くて寒くて観戦者も、選手も、審判もスタッフも凍えているんじゃないだろうかというくらいの寒さです。

アクティブレフェリーの皆さんもシーズン到来ですので、日頃のトレーニングの成果を出していきましょう。

もちろんお父さん審判も子供たちのために頑張ろう!

その努力と背中は、子供たちが必ず見ています。

寒くて寒くて観戦者も、選手も、審判もスタッフも凍えているんじゃないだろうかというくらいの寒さです。

アクティブレフェリーの皆さんもシーズン到来ですので、日頃のトレーニングの成果を出していきましょう。

もちろんお父さん審判も子供たちのために頑張ろう!

その努力と背中は、子供たちが必ず見ています。

サッカーにおいて走るということは、間違いなく必要な要素です。

その間違いない要素に対して、当然ながらレフェリーは「走る」ということになります。

今は横の動きだけだと思われている副審ですが、これがかなりダッシュも多く、しかも自分の意志とは関係なくラインの前後についていかねばならないため、かなり厳しい動きになります。

しかし、やはりたいへんなのはレフェリーで、90分ゲームですと12kmくらいをダッシュも含めて行った上に、ジャッジもしなければならないというのは、なんの拷問だ?とある人から言われたことです(苦笑)

私たちが担当する試合もそうですが、グラスルーツであったとしても間違いなく必要で、それこそ年齢が低ければ低いほど、私は走ることが必要であり、さらに近くで見てあげることが必要だと思っています。

◇

私が審判をやっている理由で書きましたが、私はある審判の姿を見てこれではいけないと思ったからこそやっています。

センターサークル付近からどうやったらペナルティエリアの細かいファウルがわかるのか?という疑問が当然ながら選手も思うでしょうし、先日私がゴールキーパーとしてイエローカードをもらったシーン(PKになりましたし)でも、ゴール裏にいた方から「ノーファウルに見えた」と言うのですが、完全に遅れて入ってきたレフェリーはPKでイエローカードという二重の苦痛を味わいました^^;

とまあ、それはおいといて・・・そういう時に走っていない、走らないレフェリーに対して、選手がどう思うのかということです。

きっと私が思ったことと同じようなことを思うのではないでしょうか。

そう考えると、レフェリーはそのプレーがどうであったのか判断するためには、近くに寄るため走らなければなりません。

逆説的に言うと、走ることのできない審判は判定できないわけですから、そこにいてはならないのかもしれません。

◇

アクティブレフェリー研修会では、必ず「体の準備、頭の準備」というのを言われます。

体の準備というのは走ることのできる体力であったりフィジカルのことを言っています。

頭の準備は競技規則や例を頭に入れることですが、やはり体の準備というのはきちんとしておかねばなりません。

そういった意味において、あくまで「私」はということになりますが、納得ができる走りができなくなったら、アクティブレフェリーをやめようと思っています。

小学生の大会などで必死に走っているかもしれませんが、少なくとも今のレベルでのレフェリー活動はしないでしょうし、そこにしがみついているのはナンセンスだと思っています。

その日が一日一日近づいているわけですが、その日が来るまでとにかくまずは走るということをやっていこうと思います。

・・・・・当然、頭の準備もしたうえでということにはなりますが・・・(笑)

U-12などで採用されている8人制サッカーの一人審判ですが、やはり一人でやるのは私も不安です。

運営が自分の管轄のものでしたら「3人でやらせてほしい」というかもしれませんが、レギュレーションによって確定されている大会などでは結果として一人審判でやらざるをえない状況になります。

そうした場合にはきちんと努めなければならないのですが、やはりすべてを見るのはたいへんで、走りの質も11人制とは変わってくることになります。

その分フィールドが狭いので工夫は可能ですが、ボールがタッチラインを超えたかどうかの微妙な判定などは、逆サイドからは不可能となってしまいます。

◇

ある小学生大会のレフェリーとしてお招きをいただいたのですが(全国レベルのジュニア大会でした)、一人審判をすることになり周りの方のアドバイスであったり本部との連携をして工夫をすることにしました。

まず100%全部のオフサイドを真横から見切ることはできないため、11人制と同様でオフサイドかどうか怪しいものに関してはアシスタントがいないため、「確実なオフサイド」のみ採用することにしました。

そして本部側に寄らない形で、半円を描くような走り方にして、本部前のタッチアウトに関しては本部の方のシークレットサインで対応することにし(もちろん自分が見えた場合も採用しますが)本部とは逆サイドを主にみられるような位置で走ることにしました。

そうすることによってセンターライン付近では本部と反対側のタッチ付近から全体を見渡すことができるため、攻守の切り替えなどに素早く対応できるとともに、本部との連携関係があることからタッチアウトに関しては気にすることがなくできたのです。

それと8人制の全国レベルだからなのかもしれませんが、タッチアウトの自己申告(というかアウトをしたらすぐに切り替える)があったため、主審としては本当に救われました。

これは普段からの指導者の方の指導の賜物だと思いますが、この姿勢は素晴らしいと感じました。

しかし、やはりそれでも8人制での一人審判は不安だというのは、慣れていない審判の方の悩みだと思います。

◇

慣れていないのであれば、数をこなして慣れるしかないのですが、練習試合や紅白戦で積極的にレフェリーに入ってみたり、わざと3人審判にしてアシスタントの位置から8人制を眺めてみて「一人審判だったらどう見えるだろう」という想像を働かせてみてください。

そうするとアシスタント位置からではなくレフェリーから見た絵が頭の中に浮かび、オフサイドがこういう風に見えるというのがわかると思います。

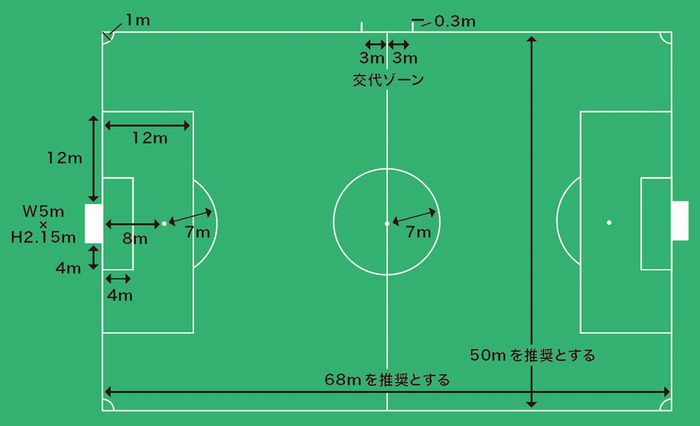

11人制のサッカーにおいては、自分の視野外にいる選手も出てくるためにオフサイドはみづらいのですが、68m×50mのフィールドでは意外にオフサイドラインが見えたりするのです。

ですのでぜひ指導をされている、審判をお手伝いしているチームの練習試合や紅白戦で、どんどん試していって本番に生かしていただければと思います。

昨日のエントリーにも書きましたが、最初からうまくなんていきっこないのです。

経験を重ねて昨日よりも今日、今日よりも明日と少しずつ積み重ねて良いジャッジになっていけばいいのだと思っています。

一緒にがんばりましょう!